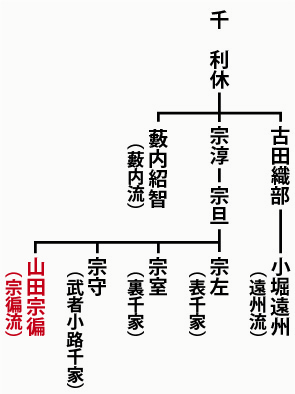

明暦元年(1655)吉田城主小笠原忠知公は、宗徧流の始祖山田宗徧翁を京都より招き、侘びの茶道を奨励し、飯村と小坂井に大名接待のお茶屋を建立しました。

明暦元年(1655)吉田城主小笠原忠知公は、宗徧流の始祖山田宗徧翁を京都より招き、侘びの茶道を奨励し、飯村と小坂井に大名接待のお茶屋を建立しました。

宗徧は、当寺で参禅得道し、茶亭 三つ窓の席(栽松庵)を設けました。

宗徧は小笠原家の茶頭として、43年の長年月を吉田で茶の道を唱導し、山田家は明治初年まで小笠原家の茶頭として仕えました。

当寺には、枯山水の庭園の他、数多くの作品や遺愛品が残されています。

| 天外庵 | 六畳 | 如意床(白ふじ) |

| 和有庵 | 四畳半 | マス床 |

| 展望席 | 四坪 | 立札(腰掛) |

| 豊徳庵 | 四畳半 | 台目 |

| 栽松軒 | 四畳半 | |

| 竹意軒 | 八畳・六畳 | 書院造り |

| 梅寿軒 | 六畳 |